ここでは、年代別に分けた所得補償保険の必要性やライフステージに合わせたカスタマイズの重要性などを詳しく解説します。

20代〜30代の若年層では独身者も多く、医師の仕事に全力投球している方も多いでしょう。初期のキャリア形成として重要な段階であり、とくに20代の場合は所得補償保険の恩恵はそこまで受けないかもしれません。

しかし、若くても、病気やケガなどで医師としての仕事ができなくなる可能性もゼロではありません。20代でも親や未成年の兄弟などの生活を支えている方や、30代で家庭を持っている方は、自身の収入減少が暮らしに影響を与えるため、所得補償保険の必要性は高いといえます。

独身の場合は、死亡時に家族を守る生命保険の必要性よりも、就業不能時に生きている自身の生活のためを守る所得補償保険の必要性のほうが高いかもしれません。

40代〜50代の中年層は、勤務医から開業医に転身したりキャリアアップによって収入が増えたりといった仕事面の変化が大きい年代です。また、40代の場合は子どもと一緒に暮らしていることが多く、教育費などもかかるため、家族の暮らしを守るためにも所得補償保険の必要性があるでしょう。

50代になると、少しずつ子どもが独立していき、配偶者との暮らしに変わることが多いため、その分必要な費用も減少していきます。その一方で、病気になるリスクが高まるため、所得補償保険への加入は備えとして安心につながるでしょう。

このように、家庭の拡大やキャリアの安定化に伴い、所得補償の内容を見直しながら保険に加入することが大切です。

60代を過ぎると健康面においても配慮しなければなりません。若い年代の頃と比べて病気になりやすく、治療や入院は長期化しやすいことが特徴です。そのため、老後の不安を和らげる方法の一つとして、所得補償保険への加入は重要といえます。

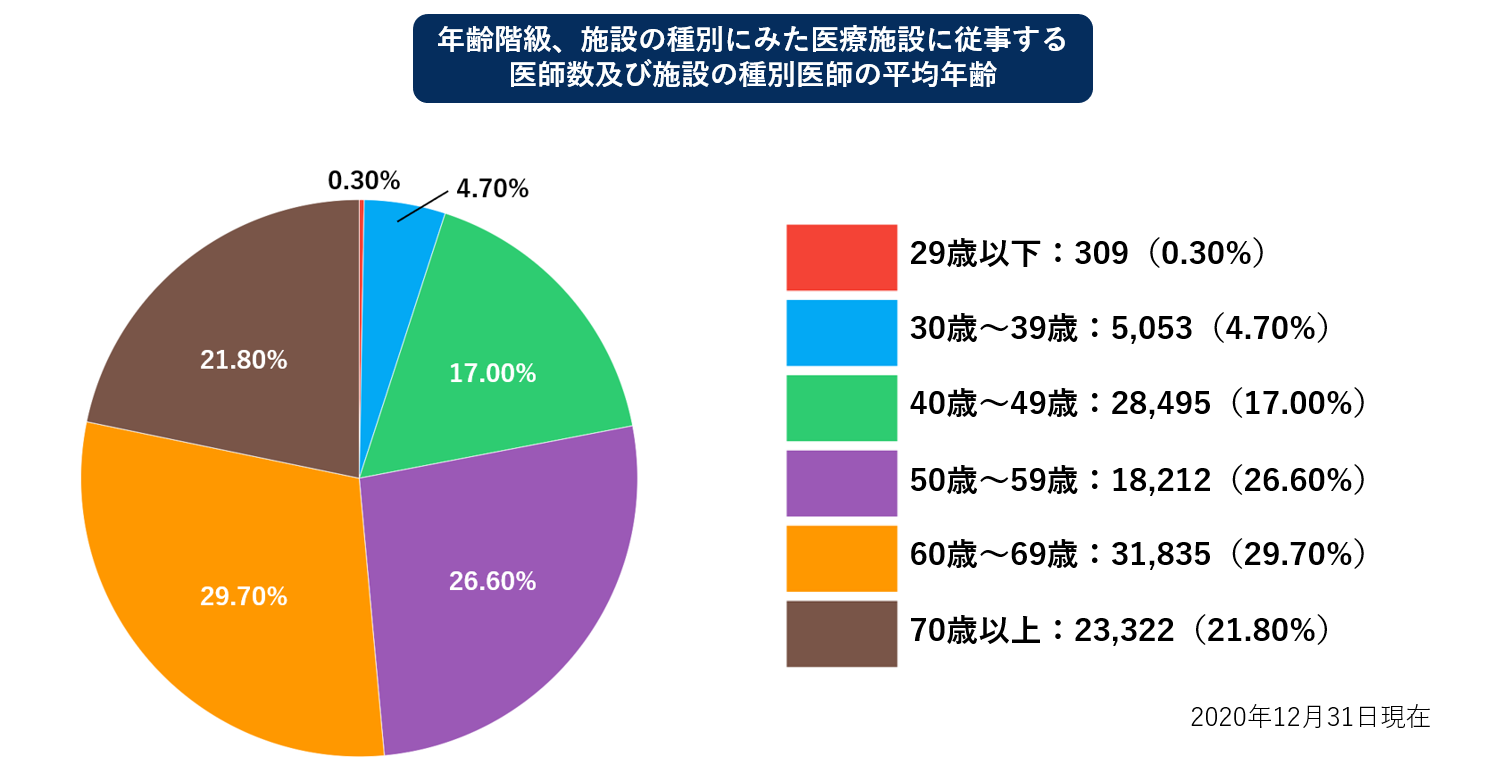

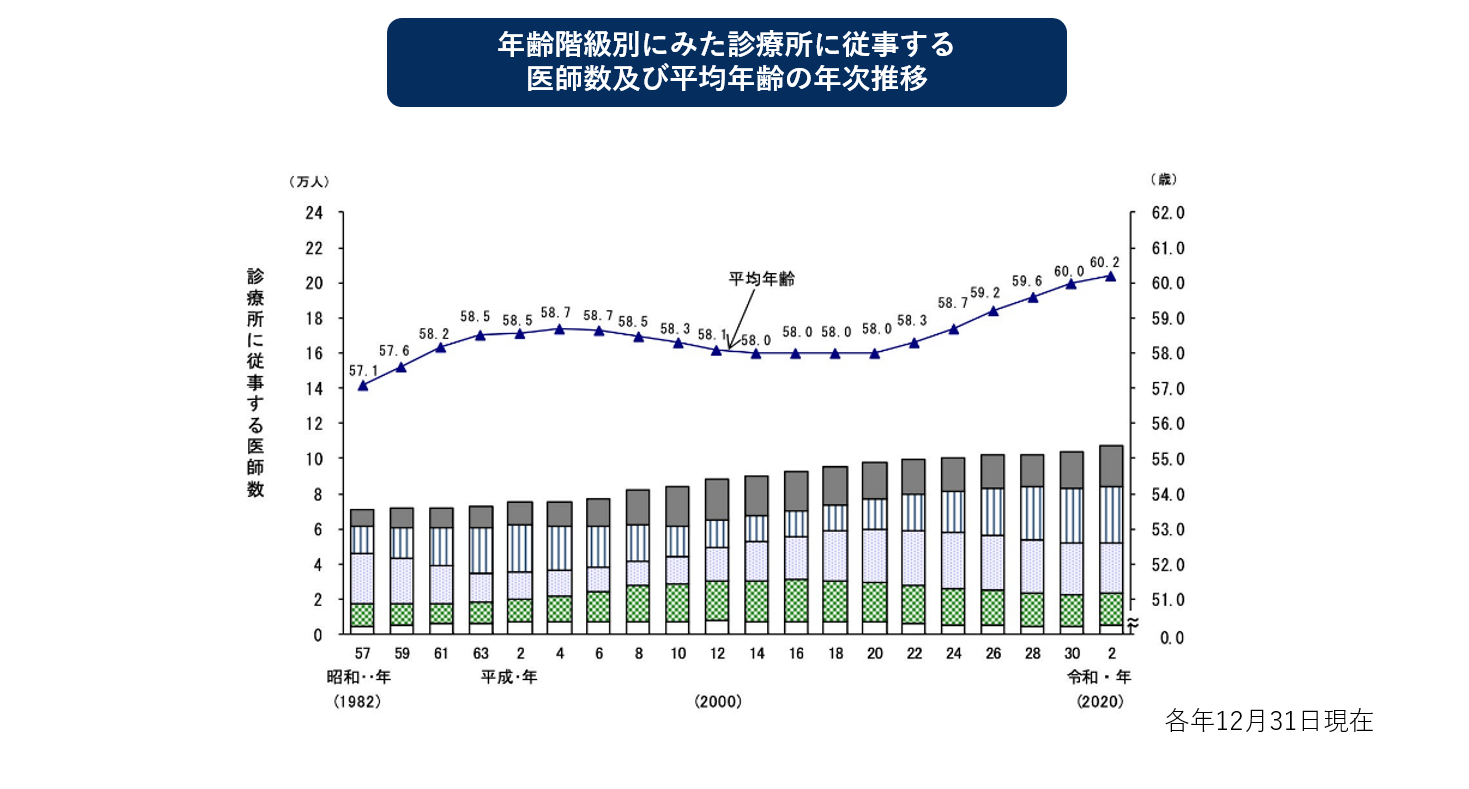

特に医師は「現役」として働く期間が他の業種より長く、開業医で60才を定年とする方はめったにおりません。クリニック経営者の半数以上が60才を超えています。少なくとも70才までの生活設計をふまえた保険を検討したいところです。

※参照元:厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」表3(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/index.html)

※参照元:厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」表1~17、図1~14(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/index.html)

医師向けの所得補償保険には、短期補償と長期補償といった2種類のタイプがあります。短期補償は1~2年といった短期の補償期間、長期補償は70歳までと長期間の補償期間であり、長く安心できるのは、長期の所得補償保険といえるでしょう。

短期間の収入減少に備えるためには短期補償保険を検討し、現役中は常に備えておきたい場合は長期補償保険を検討してみましょう。

ライフステージに合わせた保障の構築を

田伏 秀輝

年代や所得、ライフステージ、健康状態などに応じて、適切な所得補償保険を選択することが大切です。また、将来のライフゴールや目標を設定し、現時点の状況に適した保険だけではなく、長期的な視点で保険戦略を考えることはおすすめです。そして、将来の安心を築ける保険にしっかり加入し、万が一の事態に備えていきましょう。